Unter Analgosedierung versteht man ein anästhesiologisches Kombinationsverfahren, welches sich aus Analgesie (Schmerzstillung) und Sedierung (Schlaf) zusammensetzt. Eine Analgosedierung wird eingesetzt, um schmerzhafte Prozeduren (z.B. Reposition einer dislozierten Sprunggelenksfraktur, Anlage einer Thoraxdrainage, kleine operative Eingriffe) durchzuführen. Der Patient verbleibt dabei unter erhaltener Spontanatmung. Die Ziele einer Analgosedierung sind somit Analgesie, Sedierung, Amnesie, erhaltene Spontanatmung und cardiovaskuläre Stabilität.

Stadien

Gemäß American Society of Anesthesiologists (Link) lassen sich folgende Stadien der Analgosedierung unterscheiden:

- minimale Sedierung (normale Reaktion auf Ansprache)

- moderate Sedierung (somnolent, aber mind. 10 Sekunden erweckbar)

- tiefe Sedierung (soporös, gezielte Abwehr auf Schmerzreiz, Atemweg potentiell gefährdet)

- Allgemeinanästhesie (komatös, aufgehobene Schutzreflexe, cardiorespiratorisch instabil)

- laut DGAI / BDA (Link) ist eine minimale oder moderate Sedierung auch durch nicht-anästhesiologische Ärzte (ggfs. in Delegation an nicht-ärztliches Personal, jedoch unmittelbare Überwachungspflicht des Arztes) vertretbar, eine tiefe Sedierung erfordert jedoch zwingend die Präsenz eines Anästhesisten / Intensivmediziners

- laut ASA sollte nur ein Anästhesist eine moderate bis tiefe Sedierung durchführen, da vielen Nicht-Anästhesisten das Komplikationspotential und der fließende Übergang zur Narkose nicht bewusst sind (Link)

Vorbereitung und Komplikationen

Somit ist klar, dass eine Analgosedierung keinesfalls leichtfertig und unvorbereitet durchgeführt werden darf, da ein fließender Übergang zwischen den einzelnen Stadien jederzeit möglich ist. Im Sinne der Patientensicherheit sind einige Aspekte zu berücksichtigen, da eine Analgosedierung äußerst komplex ist:

- beherrsche ich diese Maßnahme überhaupt hinreichend?

- ist die Analgosedierung jetzt zwingend notwendig?

- ist die Intubations– und Absaugbereitschaft hergestellt?

- beherrsche ich das invasive Airwaymanagement einwandfrei?

- beherrsche ich die Einleitungsmedikamente?

- kann ich kreislaufstabilisierende Medikamente effizient und korrekt anwenden?

- ist ein Monitoring etabliert? (SpO2, RR, EKG, ev. etCO2)

- ist Sauerstoff verfügbar und der SpO2-Ton aufgedreht?

- bin ich mit folgenden Komplikationen vertraut und kann sie behandeln: Atemwegsobstruktion, Hypoxämie, Hyperkapnie, Laryngospasmus, respiratorische Insuffizient, Kreislaufinstabilität, Erbrechen +/- Aspiration?

- sind bei Bedarf Antidota verfügbar? (Naloxon, Flumazenil)

Substanzen

Klassische Medikamente, die bei einer Analgosedierung eingesetzt werden, sind u.a. Fentanyl, Sufentanil, Midazolam, Esketamin und Propofol. Exzellente Optionen sind weiters Remifentanil oder Remimazolam, da beide organunabhängig abgebaut werden, ultrakurz wirken und Antidota verfügbar sind. Bei Kindern bietet sich eine intranasale Gabe diverser Substanzen an (Link).

Dexmedetomidin hat einen bedeutenden Stellenwert für mich. Ketofol wende ich ebenfalls extrem gerne an. Das ist eine Mischung von Propofol und Esketamin im Verhältnis 1:0,5, z.B. 10 ml Propofol 10 mg/ml + 10 ml Esketamin 5 mg/ml ergibt 20 ml Ketofol mit Propofol 5 mg/ml und Esketamin 2,5 mg/ml, Link). Bevorzugt wende ich z.B. bei VAC-Wechseln (gestützt durch Lokalanästhesie), Repositionen (sofern ohne Block) oder im Uro-OP bei Kleineingriffen (z.B. Lithotripsie) an. Mehr als 20 ml verabreiche ich jedoch nicht (eine Spritze Ketofol enthält immerhin 50 mg Esketamin), d.h. bei höherem Bedarf oder längerem Eingriff mache ich mit Propofol solo weiter, u.U. selten ergänzt durch Nalbuphin.

Zusammenfassend ist eine Analgosedierung eine essenzielle Maßnahme, um unangenehme, schmerzhafte Prozeduren für Patienten erträglich zu machen. Aufgrund der ausgeprägten Komplikationsgefahr darf sie jedoch nicht leichtfertig erfolgen und die Indikationsstellung muss stets kritisch gestellt werden.

Fallbericht

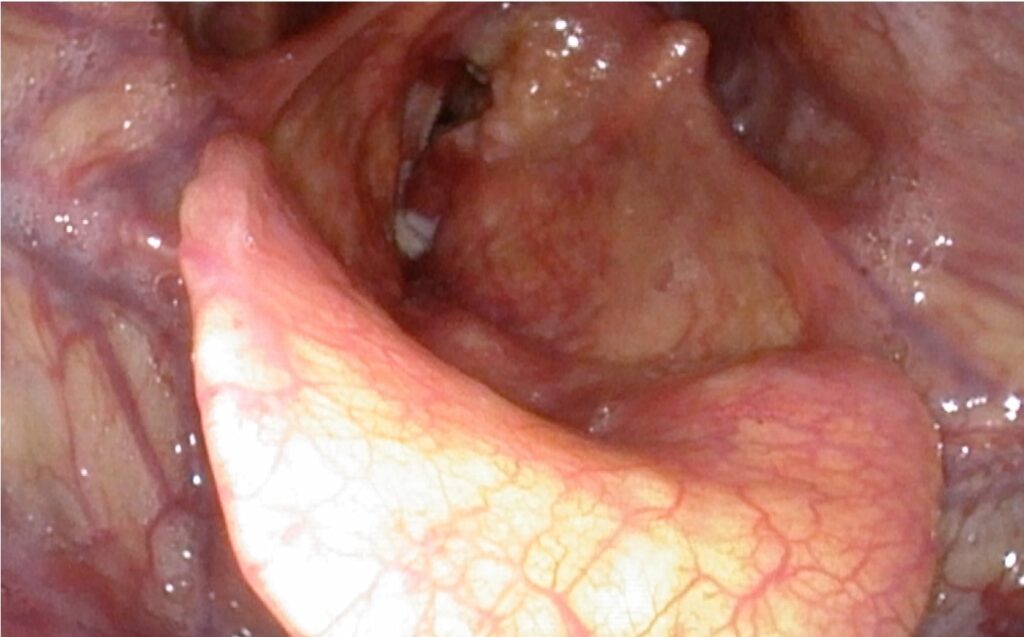

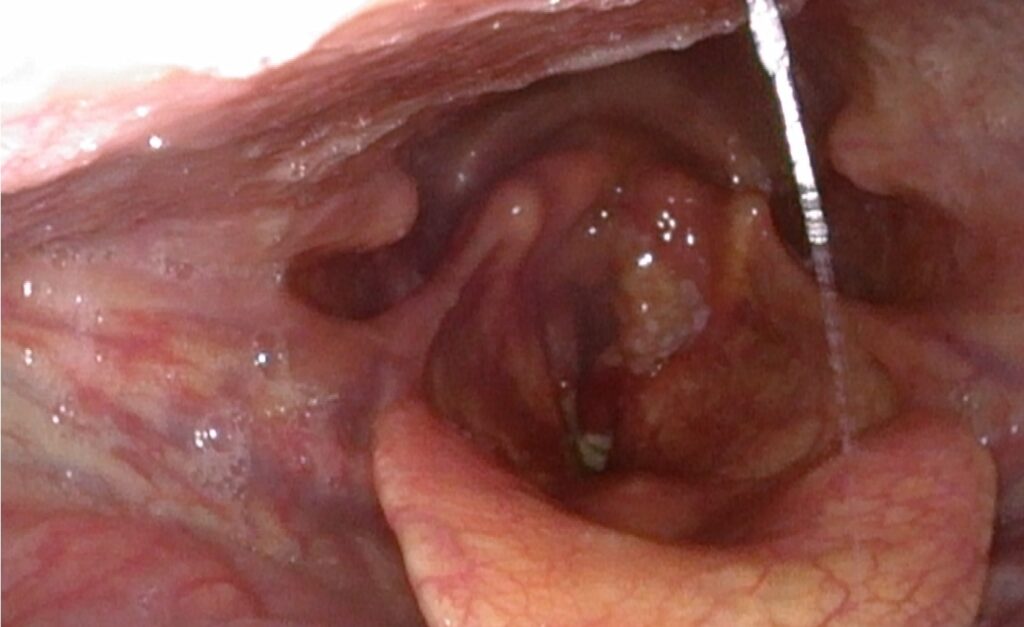

Vor kurzem war ich mit einem sehr herausfordernden Fall konfrontiert. Ein älterer Herr war von der HNO für eine operative Tracheotomie (und Panendoskopie) bei stenosierendem Larynx-Carcinom gelistet. Somit war schon von vornherein ersichtlich, dass das Airwaymanagement extrem herausfordernd werden würde. Ich begutachtete die Larynxbilder, welche die HNO per nasaler Fiberoptik erstellt hat.

Das sah gar nicht einladend aus. Zwar wäre durchaus denkbar, dass man mit dem Videolaryngoskop eine einwandfreie Sicht auf die Larynxebene hätte – doch was dann? Periglottisch war eindeutig das stenosierende Larynx-Carcinom erkenntlich (der Grund für die geplante Tracheotomie), doch eine Tubuspassage hier (selbst mittels Mikrolaryngealtubus) erschien mir hochriskant (Unmöglichkeit des Vorschiebens, Blutungsgefahr, Erschlaffen der Pharynx- und Larynxmuskulatur mit Kollaps des Atemwegs). Der Patient war heiser (klinischer Hinweis auf schwierigen Atemweg!!), subjektive Luftnot in Ruhe gab er zumindest nicht an. Eine Vollnarkose wäre hier ein Himmelfahrtskommando gewesen und – wenn überhaupt – ausschließlich in Koniotomiebereitschaft seitens der HNO denkbar. Aus anästhesiologischer Sicht gab es für mich daher grundsätzlich nur zwei Optionen: fiberoptische Intubation unter Spontanatmung oder operative Tracheotomie in Lokalanästhesie und Analgosedierung. Beide Verfahren hätten gemeinsam, dass der Patient den Tonus der Rachen- und Kehlkopfmuskulatur erhalten würde und eine Spontanatmung bestünde. Gefährlich wäre bei der fiberoptischen Intubation die Unmöglichkeit des Vorschiebens des Tubus mit erheblicher Blutungsgefahr bzw. Laryngospasmus, bei der Analgosedierung wiederum Unterdosis mit Abwehrreaktion des Patienten und Gefährdung des operativen Erfolges oder Überdosis mit Atemstillstand des Patienten und Unmöglichkeit der Beutel-Maskenbeatmung. Eine sehr komplexe Situation die sehr komplexe Vorbereitungen und fundierte anästhesiologische Fertigkeiten erforderte.

In Zusammenschau der Befunde und Situation entschied ich mich mit den Fachärzten der HNO, dass ich eine Analgosedierung durchführen würde, während im operativen Gebiet großzügig Lokalanästhesie injiziert werden sollte. Zunächst ließ ich den Patienten 4 mg Adrenalin inhalieren, um eine Vasokonstriktion im Larynxgebiet und eine Bronchodilatation in der Lunge zu erzielen. Parallel erhielt der Patient Ondansetron 4 mg (Antiemese), Dexamethason 4 mg (Antiemese, abschwellende Wirkung) und Glycopyrrolat 0,2 mg (Blockade der Speichel- und Bronchialdrüsen, Bronchodilatation). Danach erfolgte zur Sicherstellung der Oxygenierung die Anlage eines nasalen OptiFlow (FiO2 100%, Flow 40 l/min) und einer O2-Maske (15 l/min) mit Möglichkeit der Kapnographie. Am Monitor stellte ich die Ausmessung der Atemfrequenz mittels EKG-Elektroden ein. Somit war ich zur Implementierung der Analgosedierung bereit, die in diesem Falle als maximal risikobehaftet galt, da ich später nur mehr erschwerten Zugang zum Patientenkopf hätte, weil dieser durch OP-Tücher abgedeckt sein würde.

Ich entschied mich zum langsamen und titrierten Einschleichen von Dexmedetomidin auf Maximaldosis (1,4 mcg/kg/h) via Perfusor, da es anxiolytisch, sedierend, analgetisch und nicht atemdepressiv wirkt. Parallel infundierte ich vorsichtig Remifentanil (ebenfalls über Perfusor) mit 0,05 mcg/kg/min, um eine antitussive, sedierende und potente analgetische Wirkung zu erzielen. Somit potenzierten und ergänzten sich DEX und Remi gegenseitig. Weiters sind beide kurzwirkend und zumindest Remi hätte ich bei Bedarf unverzüglich per Naloxon antagonisieren können. Den Kreislauf unterstützte ich mittels Noradrenalin-Infusion, da DEX zu einem RR-Abfall führen kann. Nach ca. 10 Minuten war eine deutliche Schläfrigkeit des Patienten erkenntlich, die Atmung war mit einer Frequenz von 10/min stabil und es erfolgte die Abdeckung. Auf die nachfolgende Injektion des Lokalanästhetikums im (Peri-)Trachealbereich wie auch die invasiva Anlage des Tracheostomas gab es keinerlei Abwehrreaktionen seitens des Patienten. Auch respiratorisch blieb die Situation jederzeit stabil.

Der Eingriff konnte in Ruhe nach 30 Minuten beendet werden. Der HNO-Arzt meinte, dass er schon lange nicht mehr so eine schöne Analgosedierung bei einer Tracheotomie hatte. Ich denke ein tolleres Lob für seine Arbeit kann man nicht bekommen! Da die HNO-Ärzte noch eine Panendoskopie im Anschluss durchführen wollten setzte ich den Patienten dann mittels Erhöhung von Remifentanil, Etomidat und low dose (~ Anrelaxierung) Rocuronium in Vollnarkose und beatmete ihn künstlich. Nach Durchführung der Panendoskopie erfolgte die problemlose Ausleitung und Verlegung ins Aufwachzimmer und der Patient konnte später auf die Normalstation verlegt werden.

Merke: Analgosedierungen, die den Grat zwischen ungestörtem und erfolgreichem (OP-)Eingriff und der Maximierung der Patientensicherheit schaffen, gehören zu den komplexesten Fertigkeiten, die ein Anästhesist beherrschen muss, insbesondere wenn Patienten klinische Merkmale eines schwierigen Atemwegs aufweisen.

Schreibe einen Kommentar