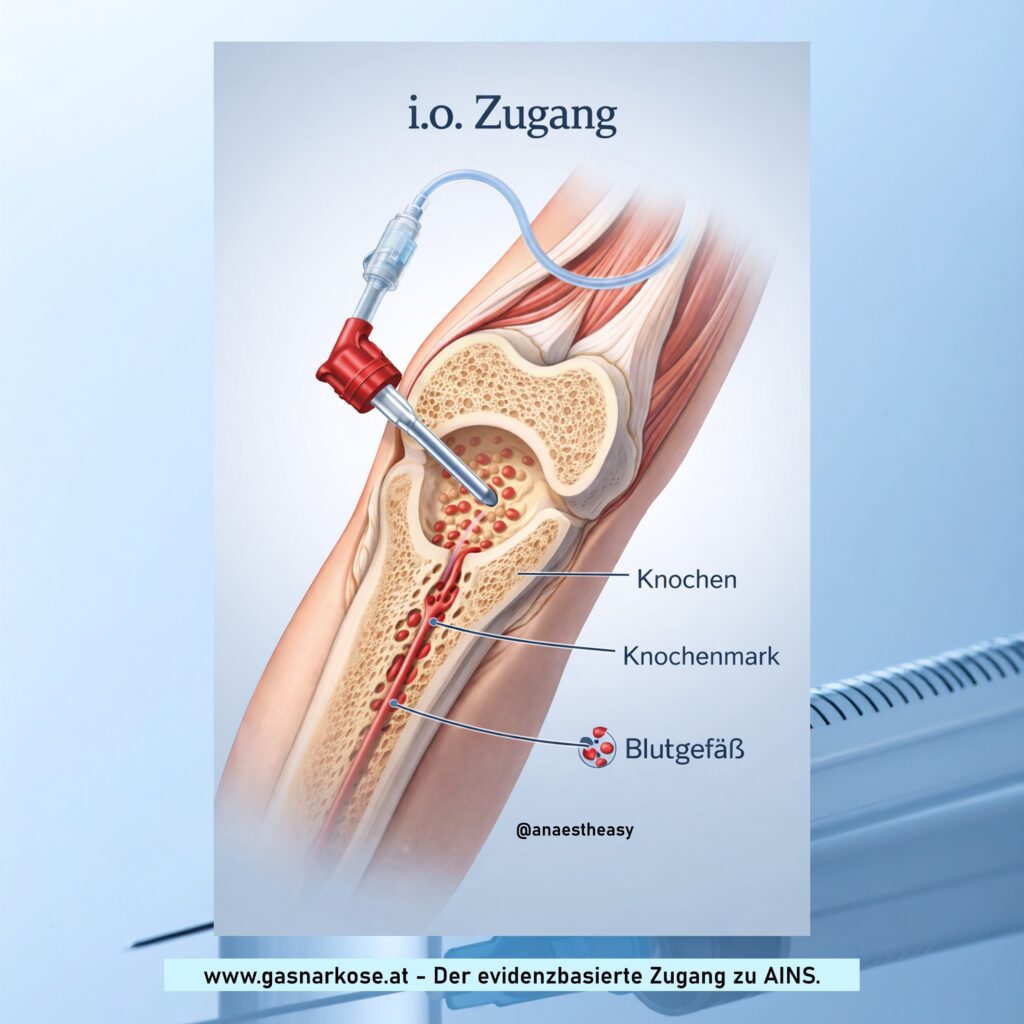

Der i.o. Zugang ist mittlerweile ein etabliertes Alternativ- bzw. in ausgewählten Fällen sogar Primärverfahren (z.B. polytraumatisierter Säugling) zum i.v. Zugang, siehe auch Reanimation. So wird vom ERC (Link) gefordert, dass der i.o. Zugang spätestens dann angelegt wird, wenn zwei Fehlversuche i.v. vorliegen (in der Praxis haben sich 2 Minuten als Cut Off etabliert). Jegliche Medikamente oder Infusionen können i.o. verabreicht werden. Die Medikamente werden in die Knochenmarkhöhle appliziert und dann durch das venöse System resorbiert und zum Herzen transportiert. Am Ende des Beitrags findet ihr ein Fallbeispiel aus dem Notarztdienst.

Punktionsorte

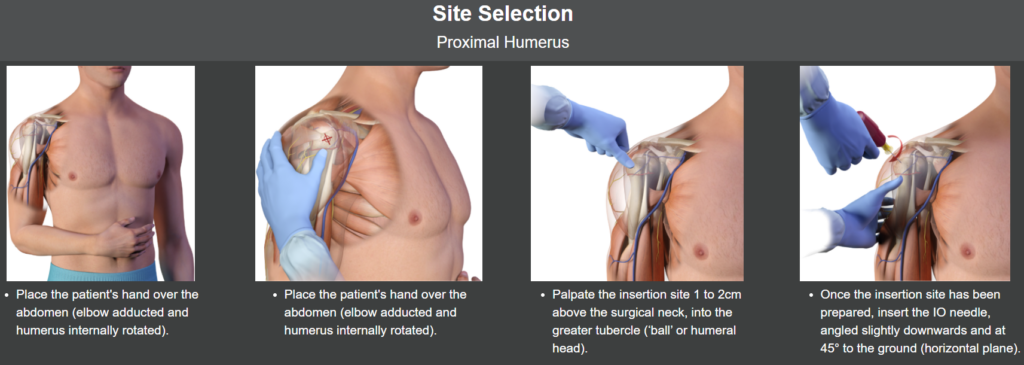

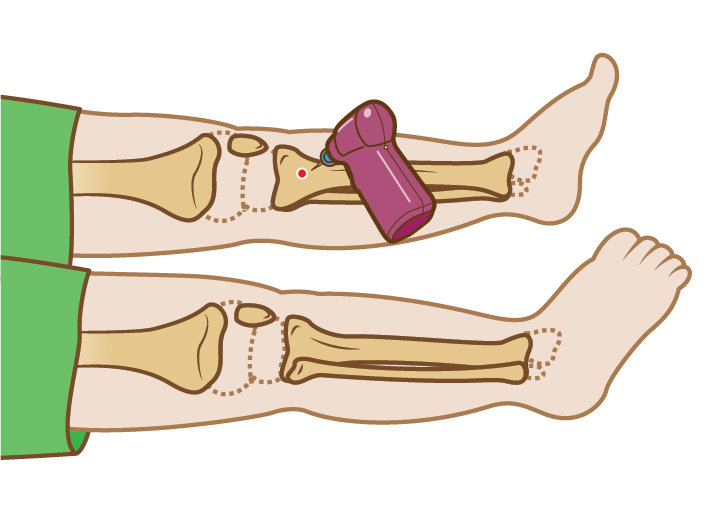

Klinisch sind primär zwei Punktionsorte beliebt: die prox. Tibia und der prox. Humerus. Alternativen sind distales Femur oder distale Tibia. Wiewohl die Flussraten in der Tibia höher (Link) sind als im Humerus (CAVE Druckbeutel 300 mmHg erforderlich!), ist dieser Unterschied klinisch nicht signifikant (~ 150-200 ml/min). Die Flussraten reduzieren sich dtl. an Leichen (Link). Relevante Vorteile der Tibia sind aber eine leichtere Punktion bei Adipositas und eine geringere Dislozierungsgefahr (Link). Laut dem Hersteller des EZ-IO besteht am Humerus eine dtl. höhere Flussrate (6l/h) als an der Tibia (1l/h), die Studie ist jedoch vom Hersteller finanziert (Link). Die Wahl des Punktionsortes scheint primär grundsätzlich egal, wobei in speziellen Fällen (z.B. komplexe Beckenfraktur) beispielsweise dem Humerus Vorzug zu geben ist, da tibial verabreichte Medikamente durch verletzte Venen im Becken verschwinden können. Für Kinder < 3 kg ist die Bohrnadel laut EZ-IO ungeeignet und kann zur Sprengung der Markhöhle bis hin zur Amputation des Unterschenkels führen. Eine große Arbeit (Link) aus Deutschland konnte jedoch nachweisen, dass EZ-IO auch sicher bei Kindern < 3 kg angewendet werden kann. Bei Indikation (und wenn die Nabelvenen nicht punktierbar erscheint) würde ich persönlich präklinisch einen Venenzugang steril in die V. jugularis interna mittels Ultraschalldarstellung einbringen, falls ich mit dem Knochenbohrer scheitere oder diesen nicht anwenden will/kann.

Bei der Punktion sind folgende Dinge zu beachten:

- 5 mm Markierung der Nadel muss sich vor Punktion oberhalb Hautniveau befinden

- Erreichen der Knochenmarkhöhle zeigt sich durch Widerstandsverlust

- Aspiration von Knochenmark sollte problemlos erfolgen, ist aber z.B. bei Neugeborenen nicht immer möglich

- Injektion ist leicht und schmerzhaft

- nicht in frakturierte Extremitäten oder Prothesen bohren

Intraossäre Analgesie

Eine häufige Empfehlung die man liest ist die i.o. Gabe des Lokalanästhetikums Lidocain (Kind: 0,5 mg/kg, Erwachsener 40 mg) beim Spülvorgang, um die Schmerzen zu lindern. Dies wird z.B. in dieser Arbeit in Frage gestellt, wo 8 von 18 Patienten trotz Lidocain i.o. signifikante Schmerzen aufwiesen. Dies ist irgendwie logisch, da der Onset von Lidocain nicht 1 Sekunde beträgt. Außerdem soll die Injektion laut den gängigen Empfehlungen über 2 Minuten erfolgen und dann noch 1 weitere Minute für den Onset gewartet werden. Ein Patient, der einen i.o. Zugang braucht, ist jedoch ein zeitkritischer Patient der jetzt eine medikamentöse Intervention benötigt.

Klar, bei der CPR oder beim präletalen Patienten machen wir uns um Schmerzen nicht wirklich Sorgen. Aber wie sieht das z.B. bei einem Kind aus welches mit Polytrauma im Winter angekündigt wird und wo man schon von vornherein davon ausgehen kann, dass die Venenpunktion schwierig sein wird? In diesem Fall empfiehlt es sich frühzeitig Fentanyl oder Esketamin i.n. zu verabreichen (Link), um dann bei der Anlage des i.o. Zugangs eine gewisse analgetische Wirkung zu haben. Rezent gibt es eine interdisziplinäre Stellungnahme (Link) verschiedener Fachgesellschaften, die aufgrund von pädatrischen Todesfällen (Überdosierung) eine i.o. Gabe von Lidocain untersagen und eine frühzeitige i.n. Analgesie postulieren. Bereits 2022 lehnte die Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft die i.o. Gabe von Lidocain zur Analgesie ab (Link). Dies stellt auch bei Erwachsenen ein korrektes und verantwortungsvolles medizinethisches Verhalten dar.

Fazit

Zusammenfassend ist der i.o. Zugang ein zuverlässiges und rasch einsetzbares Tool, um bei zeitkritischen Patienten Medikamente verabeichen zu können. Jeder Notarzt und Notfallsanitäter muss sich damit vertraut machen und es anwenden können. Dankbar bin ich für den Ultraschall auf unserem NEF, da ich dadurch nicht nur Arterien zügig und erfolgreich punktieren kann, sondern auch Venen bei Patienten mit desaströsem Venenstatus, die jetzt eine i.v. Therapie brauchen, für einen i.o. Zugang aber „zu gut“ sind. Übrigens: der i.o.-Zugang ist auch geeignet, in Spitälern ohne neurochirurgische Abteilung und vitaler Indikation vor Transferierung vorübergehend eine extracerebrale Blutung zu entlasten, wenn eine Hirndrucksymptomatik vorliegt.

Fallbericht

Vor kurzem wurde ich in einem meiner Notarztdienste zu einer laufenden CPR alarmiert. Bei Eintreffen war ersichtlich, dass ein ca. 50 jähriger Mann eine ca. 35 jährige Frau im Schlafzimmer neben dem Bett im Eck reanimierte. Auf Nachfrage meinte er, dass er ca. 5 Minuten durchdrücke, aber nicht mehr könne. Daraufhin löste ich ihn bei der Herzdruckmassage ab (hier bemerkte ich bereits ein Ächzen der Patientin) und wies mein Team an, dass wir die Patientin mittels Rautekgriff aus dem beengten Schlafzimmer bergen und die Versorgung auf den Gang vor der Schlafzimmertür verlagern würden. Im Trouble Shooting erzählte mir der Mann, dass es sich um seine ehemalige Partnerin handelte und sie schon mehrere Suizidversuche mit Tabletten hinter sich hatte. Die parallel eintreffende Polizei wies ich an, gezielt nach leeren Medikamentenblistern zu suchen.

Bei der Lebenskontrolle am Gang zeigte sich eine spontan atmende Patientin mit stabilen Vitalparametern, aber tiefer Bewusstlosigkeit und einem kritischen A-Problem (massive Sekretbildung, Tonusverlust Zungen- und Rachenmuskulatur). Während ich den Airway mittels Esmarch und Absaugen unter 15l O2-Maske freihielt punktierte ein Notfallsanitäter die Cubita links erfolgreich mittels rosa Zugang. Weitere Punktionsversuche scheiterten und bei desaströsem Venenstatus legte ich intraossäre Zugänge in beide Tibiae, während ich mich am Kopf von einer Sanitäterin ablösen ließ. Bei der Spülung ins Knochenmark kam es zu keinerlei Schmerzreaktion der Patientin – ein sehr schlechtes Zeichen, das auf eine tiefe Bewusstlosigkeit ohne Schmerzwahrnehmung hinwies. Somit war klar, dass sowohl bei kritischem A-Problem (immer wieder Sekret abzusaugen) wie auch tiefer Bewusstlosigkeit eine Narkoseeinleitung unumgänglich war. Ein Polizist meldete lautstark, dass er 17x 25 mg fehlende Quetiapintablettenblister gefunden hatte. Somit war unsere Arbeitsdiagnose eine Intoxikation mit Quetiapin, einem Neuroleptikum, welches u.a. antipsychotisch und schlaffördernd wirkt. Relevante Akutnebenwirkungen sind v.a. Sedierung, Blutdruckabfall und LQT – das aufgezeichnete EKG zeigte eine Sinustachycardie mit grenzwertiger QTc von 460 ms. Aus diesem Grunde informierte ich das Team, dass wir nach Atemwegssicherung und Verbringung in den RTW 2 g Magnesiumsulfat (MgSO4) zur Torsadenprophylaxe verabreichen würden.

Während der Vorbereitungen zur Notfallnarkose (Atemweg, Medikamente) setzte ich noch einen ultraschallgezielten Zugang in die A. brachialis dextra zur invasiven Blutdruckmessung und ließ parallel Noradrenalin über Perfusor in den rosa Venflon infundieren. Die Narkoseeinleitung führten wir über den linkstibialen i.o. Zugang durch: Fentanyl 0,1 mg, Esketamin 75 mg, Rocuronium 100 mg und Phenylephrin 0,2 mg. Nach Abwarten von 45 s gelang mir die Intubation prompt und problemlos innert 5 Sekunden mittels McGrath Spatel 3 und ID 7. Der Blutdruck war mit Noradrenalin 0,15 mcg/kg/min i.v. normoton, wiewohl das Catecholamin im Verlauf des Transportes auf 0,3 mcg/kg/min angehoben werden musste. Die Narkose hielt ich für die Dauer der prähospitalen Versorgung mittels Boli von Fentanyl und Midazolam aufrecht. Wir verbrachten die Patientin in den RTW, wo sie MgSO4 erhielt (im EKG bereits SVES ersichtlich) und fuhren ca. 20 Minuten ins nächste Spital, wo wir sie im internistischen Schockraum mit der Verdachtsdiagnose „Intoxikation mit Quetiapin“ übergaben. Die Indikation für die Reanimation selbst zweifelten wir an – am ehesten war die Patientin tief bewusstlos, für den Laien aber als „tot“ erkenntlich. Im Zweifel gilt jedoch: lieber drücken. Nach Aufnahme auf der Intensivstation wurde die Patientin am Folgetag extubiert und nach kurzem Aufenthalt auf die Psychiatrie verlegt.

Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, wie komplex eine Patientenversorgung ablaufen kann. Neben dem desaströsen Venenstatus mit Notwendigkeit von intraossären Zugängen kamen eine Intoxikation mit einer zentral dämpfenden und kreislaufdepressiven Substanz, ein kritisches A-Problem wie auch umfassende anästhesiologisch-intensivmedizinische Skills zum Vorschein. Weitere Fälle findest du hier.

Schreibe einen Kommentar