Wie sieht eigentlich die Ausbildung zum Notarzt in Österreich aus? Na gut, wie der Name schon sagt handelt es sich beim Notarzt um einen Arzt. Das Studium der Medizin beträgt in Österreich regelhaft 6 Jahre. Danach beginnt üblicherweise der Einstieg ins Berufsleben, entweder in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner („Turnusarzt“) oder Facharzt. Den Beitrag über Notfallsanitäter NEU aus unserer Sicht findet ihr hier.

Einführung

Als Notarzt muss man in der Lage sein, dem Stress durch eine ruhige, aber gleichzeitig auch zügige und kompetente Art entgegenzuwirken. Unter widrigsten Bedingungen müssen maximal invasive Maßnahmen wie Narkoseeinleitung, Thoraxdrainage, Pacing oder auch die Anwendung hochpotenter Medikamente sicher und effektiv durchgeführt werden. Und das an allen Patientengruppen mit nur jeglichem erdenkbarem Krankheitsbild! Das notfallmedizinische Wissen wie auch das Skillset müssen umfassend sein, um draußen eine High Performance liefern zu können. Entscheidend ist aber auch die Kunst zu erkennen, wann eine medizinische Maßnahme aufgrund Co-Erkrankungen oder gewissen Umständen zu unterlassen ist, um den Patienten nicht noch zusätzlich zu gefährden. Wichtig hierfür ist eine fundierte anästhesiologisch-intensivmedizinische Ausbildung wie auch die regelmäßige innerklinische Betreuung verschiedenster Patientengruppen und der Besuch von Fortbildungen, um draußen sicher und effektiv arbeiten zu können. Ich merke selbst, dass mir mein Background aus Anästhesie und Intensivmedizin sehr viel Halt und Sicherheit in den Diensten gibt. Erfahrungsberichte könnt ihr hier entnehmen. Auch mit komplexen Fragestellungen wie dem gescheiterten assistierten Suizid muss man sich auseinandersetzen (siehe unten).

Ausbildung

Bis zum Jahr 2019 durften lediglich Ärzte mit Ius Practicandi als Notarzt fahren, das bedeutet man musste zur selbstständigen Berufsausübung berechtigt sein (das heißt Allgemeinmediziner oder Facharzt sein). Damals umfasste der Notarztkurs lediglich 60 Stunden und schloss mit einer theoretischen Prüfung ab. Bestand man diese war man Notarzt und durfte im organisierten Rettungsdienst fahren. Das heißt überspitzt formuliert, dass ein Dermatologe oder Augenarzt, der noch nie einen Tubus gesehen hat, mit dem Diplom als Notarzt ausfahren durfte. Eigentlich unglaublich. Dieser patientengefährdenden Ausbildung wurde mit 01.07.2019 durch Inkrafttreten der Notärztinnen/Notärzte-Verordnung (NA-V) der österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) ein Riegel vorgeschoben. Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) war mit ihrer Sektion Notfallmedizin maßgeblich daran beteiligt. Aber was steht da Neues drin?

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um in Österreich als Notarzt im organisierten Rettungsdienst fahren zu können:

- erfolgreich abgeschlossenes Studium der Humanmedizin

- mindestens 33 Monate postpromotionelle klinische Erfahrung im Spital als Arzt

- Erfüllung eines Skillkatalogs

- Absolvieren eines 80 stündigen Notarztkurses

- 20 supervidierte Notarzteinsätze mit Patientenkontakt

- erfolgreiches Bestehen der praktischen und theoretischen kommissionellen Notarztprüfung vor einem Gremium der ÖÄK

Prüfungsablauf

Bei der Prüfung wird man mit zwei Praxisbeispielen und mit zwei Theoriebeispielen konfrontiert, welche zur Gänze korrekt beantwortet werden müssen und mit 2x NFS NKV absolviert werden. Zu beherrschen sind neben manuellen Fertigkeiten auch die Dosierungen aller gängigen Notfallmedikamente (auch Kinderdosierungen) sowie umfassende Kenntnisse verschiedenster Leitlinien (u.a. ERC, Polytrauma). Die Beurteilung pro Beispiel erfolgt durch zwei bis drei erfahrene Notärzten aus den überwiegenden Fachgebieten Anästhesiologie und Intensivmedizin bzw. Innere Medizin und Intensivmedizin.

Beispiele, die ich bei meiner Prüfung hatte:

- Praxis: Kind ca 8J von Traktor seitlich angefahren, im kompensierten hämorrhagischen Schock, Vda. Lungenkontusionen und Milzlazeration

- Praxis: Pflegeheim, akute Luftnot durch Pneumonie, refraktär auf O2-Maske bzw. CPAP, somit Notfallnarkose bei M. Bechterew mit Unmöglichkeit der Intubation und Setzen der Larynxmaske

- Theorie: Anaphylaxie

- Theorie: AVNRT

Beispiele anderer Kollegen:

- Kinderpolytrauma

- Narkoseeinleitung

- schweres SHT mit verlegtem Atemweg durch Erbrochenes, röchelnde Atmung

- Sturz aus großer Höhe mit neurogenem Schock

- ACS

- Pseudokrupp, Aspiration, Fremdkörper beim Kind

- Thoraxtrauma zur Entlastung

- Ertrinkungsunfall

- CPR, auch des Neugeborenen oder Säuglings!

- tachy VHFli mit LSB, zunehmend instabiler werdend

- Großschadensereignis

- CO-Vergiftung

- Status Epilepticus

- Überrolltrauma

Merke: all diese Beispiele werden auf Herz und Nieren geprüft und sind in voller Gänze zu lösen. Bisschen was über z.B. kindliches Polytrauma zu wissen reicht nicht. Neben einer lege artis Versorgung nach xABCDE sind sämtlich Maßnahmen in korrektem Ablauf (z.B. Narkoseeinleitung), korrekter Dosierung (Medikamente i.v., i.n., i.o.) und korrekter Größe (Maske, Tubus, Larynxmaske, i.o. Nadel, …) Ablauf durchzuführen. Notarztdienst ist kein Kindergarten, sondern ein hochverantwortungsvoller Arbeitsbereich. Wir schulden unseren Patienten die bestmögliche Versorgung und wer hier lasch damit umgeht oder den Auftrag unterschätzt ist fehl am Platz! So werden Patienten ernsthaft gefährdet oder gar geschädigt!

Fazit

Das bedeutet, dass man in Österreich frühestens nach 9 Jahren Ausbildung als Notarzt fahren kann. Die Voraussetzungen wurden wesentlich angehoben. Erfüllt man diese, so darf man auch als Arzt in Weiterbildung zum Facharzt als Notarzt tätig sein. Viele Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin machen davon Gebrauch. Die anästhesiologische Handschrift der ÖGARI ist eindeutig sichtbar. Auch wenn eine weitere Verschärfung des Skillkatalogs (da viele Skills auch nur am Simulator „erlernbar“ sind) und der Ausbildung wünschenswert sind, so kann man festhalten, dass die derzeitige NA-V primär auf jene Leute abzielen soll, die wirklich als Notarzt fahren wollen. Das bedeutet aber nicht, dass man sich zurücklehnen kann, wenn man die Skills im Katalog erfüllt hat, wie zum Beispiel aus unserem Beitrag zur präklinischen Intubation ersichtlich ist.

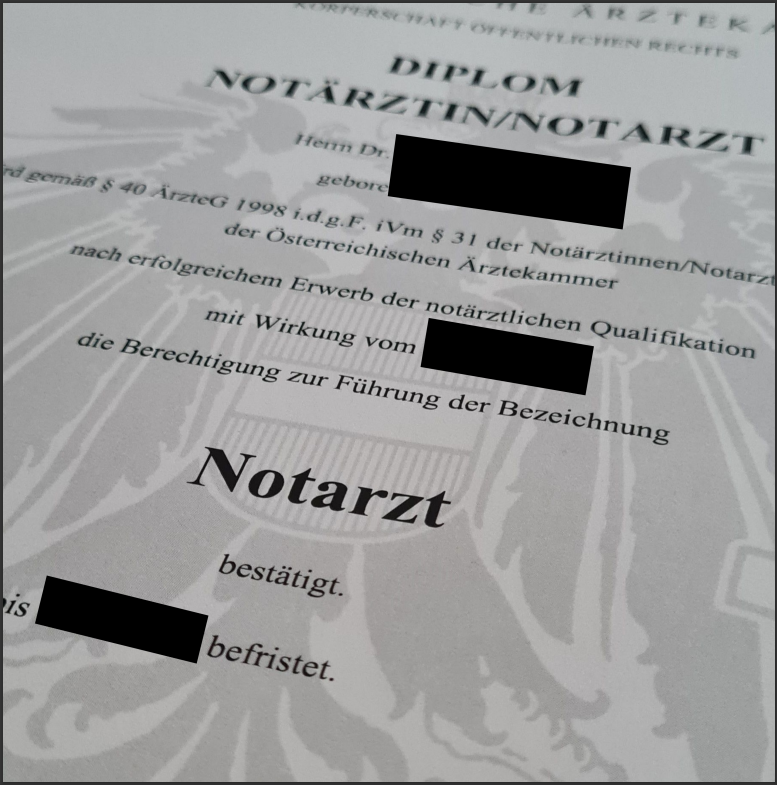

Ich selbst konnte mir den Traum 2023 erfüllen.

Exkurs: Sterbeverfügung

Die Grundlagen des (ärztlich) assistierten Suizids sind neben dem Erkenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofs (Aufhebung der generellen Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid, 2020) das Sterbeverfügungsgesetz (StVfG, in Kraft getreten mit 01.01.2022) und die Handlungsempfehlungen der ÖGARI.

Ich möchte den Beitrag mit einem fiktiven Fallbeispiel einleiten, zu dem sich jede/r Leser/in Gedanken machen soll:

- Patient 46J, ♂

- Nachforderung Notarzt durch Sanitäter vor Ort bei missglücktem assistiertem Suizid

- Ersteindruck: soporöser Patient liegt mit Erbrochenem im Bett, flache Atmung, zyanotisch, imponiert gestresst

- Anamnese: chron. krank (amyotrophe Lateralsklerose)

- Wunsch nach assistiertem Suizid, Rezept für „Pentobarbital“ wurde ärztlich ausgestellt

- Schwester hat „Pentobarbital“ aus Apotheke geholt

- Pentobarbital wurde durch Patient zuvor selbst eingenommen, kurze Zeit später aber einen Teil erbrochen

- nun präsentiert sich der Patient dem Rettungsteam wie oben beschrieben

Die Autonomie des Patienten, in gesundheitlichen Belangen weitgehend selbst entscheiden zu können, ist ein unumstößliches und wichtiges Prinzip der modernen Medizin. § 110 StGB (Strafgesetzbuch) regelt die eigenmächtige Heilbehandlung, d.h. die medizinische Behandlung gegen den (mutmaßlichen) Willen eines Patienten. Sie steht in Österreich unter Strafe, muss jedoch aktiv beklagt werden. Mit dem Erkenntnis des VfGH und dem Inkrafttreten des StVfG wurde den Menschen in Österreich nun auch das Recht auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Sterben (unter gewissen Voraussetzungen) eingeräumt. Dies ist ein extrem wichtiger Gewinn für die Patientenautonomie. Die Voraussetzungen sind im § 6 StVfG geregelt:

- volljährig und entscheidungsfähig (bei Aufklärung und Errichtung der Sterbeverfügung)

- höchstpersönliche Entscheidung

- unheilbare, zum Tod führende Erkrankung oder schwere chron. Erkrankung mit anhaltenden und die Lebensführung beeinträchtigenden Symptomen

- Leidenszustand

Die Aufklärung (§ 7 StVfG) muss durch zwei von einander unabhängigen Ärzten (mind. einer mit palliativmedizinischer Qualifikation) im Abstand von frühestens 12 Wochen erfolgen (2 Wochen bei terminaler Erkrankung). Sie beinhält auch die Verschreibung des tödlichen Präparates Pentobarbital, ein Barbiturat das oral eingenommen wird und zu Hypnose bzw. Atemstillstand führt. Die Sterbeverfügung ist im Sterbeverfügungsregister zu hinterlegen (§ 9 StVfG), damit auch der Apotheker bei der Präparatausgabe Einsicht hat (§ 11 StVfG). Der betroffene Patient muss das Präparat gegen unbefugte Entnahme sichern (§ 11 Abs 4 StVfG) und hat es zu retournieren, sofern er sich gegen den assistierten Suizid entscheidet. Die Haltbarkeit ist meist auf 1 Monat beschränkt. Sollte eine p.o. Einnahme nicht möglich sein kann das Präparat vom Patienten über eine enterale Sonde oder i.v. Infusion zugeführt werden, sofern der Patient die Applikation selber durchführt, z.B. Öffnung der Rollerklemme des Infusionschlauches (Link). Als Begleitmedikation wird häufig Metoclopramid p.o. mediziert (Antiemetikum, Prokinetikum), es gelten dieselben Einnahmeregeln (eigenständige Zufuhr) wie beim tödlichen Präparat.

Die ÖGARI stellt in ihrem Positionspapier (s.o.) klar, dass dem Notarzt in so einem Setting wie in unserem fiktiven Fallbeispiel ausschließlich eine palliativmedizinische Rolle zukommt. Das bedeutet, dass der Patient einen würdevollen, angst- und schmerzfreien sowie respektvollen Todesprozess durchläuft. § 49a Abs 1 Ärztegesetz besagt, dass der Arzt Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde beizustehen hat. Dies beinhält in unserem Fall mindestens die Entfernung von erbrochenem Material und Durchführung von basalen Hygienemaßnahmen. Sollte der Patient gestresst oder schmerzgeplagt wirken ist die Gabe (primär s.c.!) eines Opioids (z.B. Morphin oder Piritramid) zulässig und indiziert. Eine eigenmächtige Heilbehandlung gegen den Willen des Patienten (z.B. Etablierung einer NIV oder Durchführung einer Narkoseeinleitung mit Intubation zur Sicherung des Atemwegs) ist – wie oben angeführt – strafbar! Sollte der Zeitpunkt des Todeseintrittes nicht offensichtlich absehbar sein bzw. sind die Angehörigen mit der Situation überfordert, so ist es zulässig, den Patienten zur Betreuung im Sinne einer Comfort Terminal Care (CTC) ins Spital zu verbringen.

Merke: bestenfalls ist neben einer gültigen Sterbeverfügung auch eine gültige (verbindliche) Patientenverfügung vorliegend, die neben der Ablehnung genau definierter notfall- und intensivmedizinischer Maßnahmen auch den Bereich des „scheiternden“ Suizidversuches umfasst.

Schreibe einen Kommentar