Das Wellens-Syndrom wurde erstmals 1982 beschrieben und bezieht sich auf ein spezifisches EKG-Muster, das im beschwerdefreien (!) Intervall nach einer Angina-Pectoris-Phase erfassbar ist. Es ist hinweisend auf eine kritische Stenose der LAD (Left Anterior Descending Artery, Ramus Interventricularis anterior ~ RIVA) und entspricht einer Reperfusion nach stattgehabter transienter Ischämie. Schon 1982 war ersichtlich, dass ein großer Teil der Patienten (75%) unbehandelt in den nächsten Tagen bis Wochen einen massiven LAD-Infarkt erleiden wird. Somit ist das Wellens-Syndrom eine Herzkatheterindikation und ein OMI-Zeichen (Link).

Einteilung

Grundsätzlich werden zwei Formen des Wellens-Syndroms differenziert: Typ A (biphasische T-Welle) und Typ B (tief negative T-Welle). Sichtbar ist es primär in V2/V3, kann aber auch in V1-V6 erkennbar sein (Link, Link). 2002 wurden die diagnostischen Kriterien genauer formuliert:

- biphasische oder tief negative T-Wellen in V2/3 (oder V1-V6)

- Auftreten im beschwerdefreien Intervall nach einer Angina-Pectoris-Episode

- isoelektrische oder minimale ST-Hebung (< 1 mm)

- keine präcordialen Q-Zacken

- erhaltene R-Progression

- keine oder minimal erhöhtes Troponin (tatsächlich ist Troponin nur in ca. 10% der Fälle erhöht, was – zusammen mit der Beschwerdefreiheit des Patienten – zu massiver Irritation und erheblich erschwerter Überzeugungsarbeit bei Kardiologen führen kann!)

Wie bei jeder Pathologie im EKG müssen bei der Diagnose des Wellens-Syndroms die elektrokardiographischen und klinischen Kriterien erfüllt sein. Ein Wellens-Syndrom kann per Definition nicht vorliegen, wenn der Patient typische T-Wellen zeigt, aber Brustschmerzen hat. Es tritt ja im beschwerdefreien Intervall auf. Dennoch gehören Patienten mit ACS-Symptomatik und biphasischen bzw. negativen T-Wellen in Richtung OMI abgeklärt.

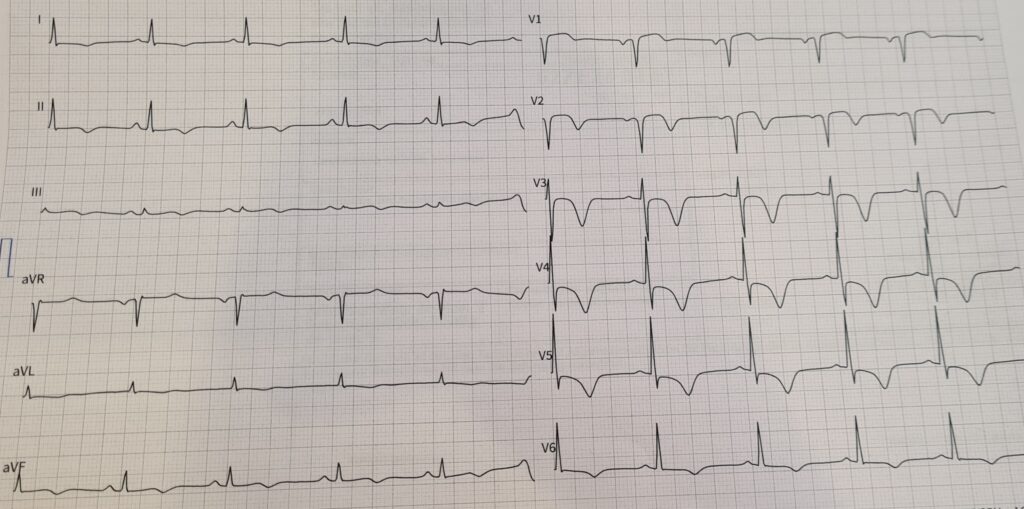

Nachfolgend seht ihr zwei Beispiele für ein Typ A und Typ B Wellens-Syndrom:

Fallbericht

Diesmal geht es um einen ca. 70-jährigen Patienten ohne Vorerkrankungen oder Medikamente, welcher seit mehreren Tagen immer wieder Pectangina unter Belastung verspürt hat. Deshalb stellte er sich heute beim Hausarzt vor, welches folgendes EKG unter Beschwerdefreiheit ableitete.

Der Rettungsdienst wurde vom HA mit der Diagnose STEMI nachgefordert (Spoiler: es ist kein STEMI). Die Vitalwerte waren vollkommen stabil, der RR auf beiden Seiten ident. Ich klärte den Sohn und den Patienten auf, dass eine lebensgefährliche Situation vorlag, die jederzeit in einen Infarkt münden konnte. Das ursprüngliche Wellens-Syndrom ist ein Reperfusionszeichen nach (kurzfristigem) Verschluss der LAD, man weiß mittlerweile aber, dass es auch in anderen Ableitungen auftreten kann. Ich verabreichte auch hier eine Antiinfarkttherapie und fuhr mit geklebten Defipaddels Richtung PCI. Dort wurden eine hochgradige prox. LAD-Stenose (versorgt per Stent) sowie mittelgradige Stenose der RCA (konservativ) festgestellt. Das Troponin lag bei 1000 ng/ml, vmtl. durch von den Vortagen infarziertes Myocard. Der Patient wurde nach medikamentöser Einstellung nach wenigen Tagen entlassen.

Merke: Das Wellens-Syndrom wird von den STEMI-Kriterien nicht erfasst, ist aber Hinweis auf einen (bevorstehenden) OMI. Entscheidend zur Diagnosestellung ist das typische EKG (Typ A oder B) mit Beschwerdefreiheit bei Aufzeichnung.

Schreibe einen Kommentar